九游野生娱乐动物园 - 世界上海拔最高的动物园

0891-6868996

0891-6868996九游野生娱乐动物园 - 世界上海拔最高的动物园

0891-6868996

0891-6868996开栏的线载光阴荏苒,雪域高原沧桑巨变。1965年,西藏自治区正式成立。60年来,特别是党的十八大以来,在党中央的亲切关怀和全国人民的大力支援下,西藏各族儿女团结奋斗、砥砺前行,各项事业取得全方位进步、历史性成就。西藏广大干部群众牢记习近平总书记殷殷嘱托,正以更加昂扬的姿态,聚焦抓好“稳定、发展、生态、强边”四件大事,奋力谱写中国式现代化西藏新篇章。

本报今起推出“辉煌60载 魅力新西藏”专栏,记者奔赴高原,深入一线载辉煌历程中的动人故事,描绘新时代雪域高原的锦绣画卷。

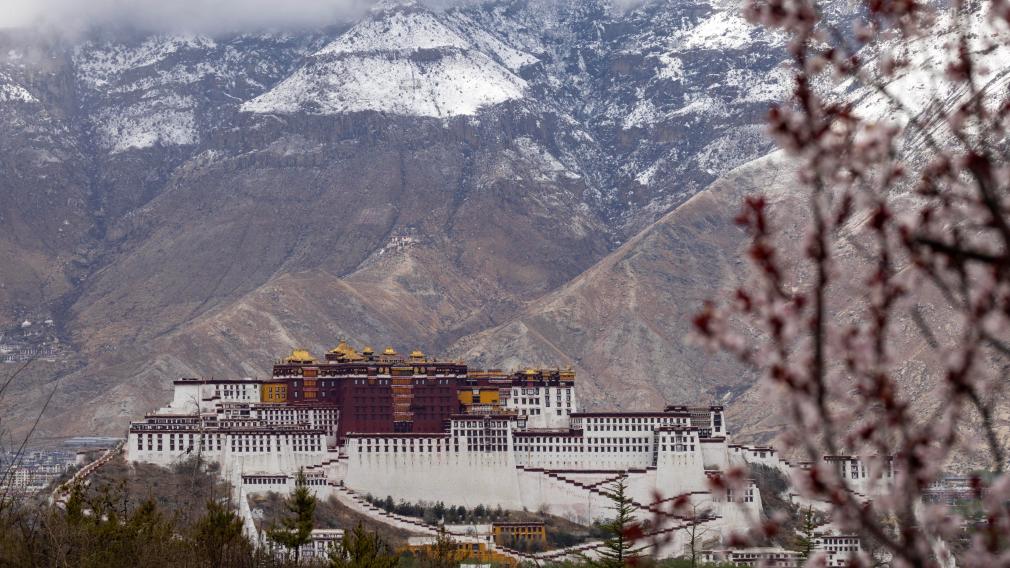

站在布达拉宫远眺,拉萨河两岸山体缀着连片的绿色。夏日,拉萨市南山、北山草木葱茏,游人穿梭其中,纷纷拍照留念。

米久还记得,自己在这片林地种下的第一棵树是香花槐。作为拉萨北山拉鲁湿地生态修复片区的绿化养护工,他一开始对种树这件事没有那么笃定。

在他的记忆里,南北山一直是“光秃秃的”。“山上种树,能活吗?”当时,他和工友们经常心里打鼓。

为了确保树木成活,如何选择树种是前期考察的重点。项目团队经过严格的科学论证,精心筛选了12种具有优异耐寒耐旱特性的乡土树种。如今,油松、白皮松、山杏、江孜沙棘、栒子……这些经过精心挑选、科学选育的林木已经漫山遍野。

“这几年拉萨周边山体的绿化程度明显增加,野生动物也越来越多。”拉萨市林业和草原局党组副书记、局长格桑罗布介绍,南北山绿化工程正式实施以来,已完成造林107.93万亩,栽植苗木1.2亿余株,总体成活率85%以上。在工程区,马鹿、岩羊、狐狸、狼、猕猴等动物不时出没。

看着满目苍翠的山峦,米久格外自豪。他对自己曾经参与种植的那些林木如数家珍,还想着今后让后代们也来看看这片绿。

“我最初种下的那棵树,如今长到7米多高。不知道咱们后代来看,它会长到多大呢!”米久满是感慨。

种下的不仅是树苗,也是关于种植的经验。格桑罗布指着山上刚刚种下的密密麻麻的树苗,介绍在3年时间里从选苗到培育、从种植到养护,不断摸索出来的经验方法。“我们已经和高校合作,把这些经验方法整合成适合推广借鉴的典型案例。”

一条小径蜿蜒在山体之上,险峻处需手脚并用攀爬。这样崎岖的路,泽仁巴西已经走了4年。她是拉萨城关区娘热沟南北山绿化工程修复2号片区的一名绿化养护工。

“咱们啊,什么样的路没走过?”她的语气很是平常,说自己的工作无非就是挖坑、种树、浇水、养护……

但她没有说的是——坑要挖在陡峭贫瘠的山体上,一锹下去,可能狠狠掘在岩石上,震得双手生疼;土要从远处一点点运过来,背着筐和篓,工人们在荒芜、陡峭的山上,生生用脚踩出一条肉眼可见的路;水一开始只能靠人举着管子一点点浇……这份工作,泽仁巴西和工友们就这样寒来暑往、日复一日地干到了现在。

近两年,技术正在给泽仁巴西减负。“只需要一分钟,无人机就能将土运至山坡,不仅提高了运土效率,还确保了施工安全。”她说。

在灌溉方面,工程应用了智能节水灌溉设备等,不仅提高了水资源利用效率,还避免了过度灌溉对土壤结构造成的破坏。

这个以前不懂专业知识的姑娘,在工作中渐渐成长为养树好手,对自己所负责片区中的树了如指掌:“这是油松、白皮松,那边是侧柏……”

像泽仁巴西这样的人还有许多。截至目前,该工程已累计带动群众就业900万余人次、增收29亿余元,有效实现了生态与增收“共进”、增绿和发展“双赢”。

拉萨两岛生态公园内,柳树、紫丁香、桃树、榆树、雪松、苹果、垂柳、国槐……近40个品种的树木再次“安家落户”。绿化工人每天定时定点为它们浇水、除草、施肥,像呵护孩子一般照看着这些“树宝宝”,让它们能够安心在雪域高原成长。

位于拉萨河南岸的南山公园,是拉萨的“网红景点”。受惠于南北山绿化工程,这里树木林立,满目苍翠,每天入园上山游玩的市民、游客有3000至5000人,节假日可达1.8万人次,已逐步形成集休闲游憩、旅游观光、健身娱乐等为一体的打卡地。

如今,拉萨市民可以享受绿意盎然的生活。目前,拉萨市已建成13个自然保护地,总面积达81.89万公顷,湿地保护率达到7%。今年,拉萨计划实施19条生态廊道建设、6个口袋公园提升,构建起“城在林中、村在绿中”的全域生态格局。

增绿山川,绿满拉萨。这抹绿色不仅种在山上,更种在群众心里——“生态好了,生活就更美了,我们也会更注意呵护身边的草木,让这片绿色持续为生活增彩。”住在拉萨的冬查老人不住感慨。

人不负青山,青山定不负人。绿化工程的长期生态效益正在日益显现。拉萨南北山绿化工程建成后,将极大改善拉萨周边生态环境,增强区域森林生态服务功能,据初步测算,年均可新增储水约4980万吨、固碳22.91万吨、释氧19.3万吨、保肥2.71万吨,年生态价值14.85亿元。

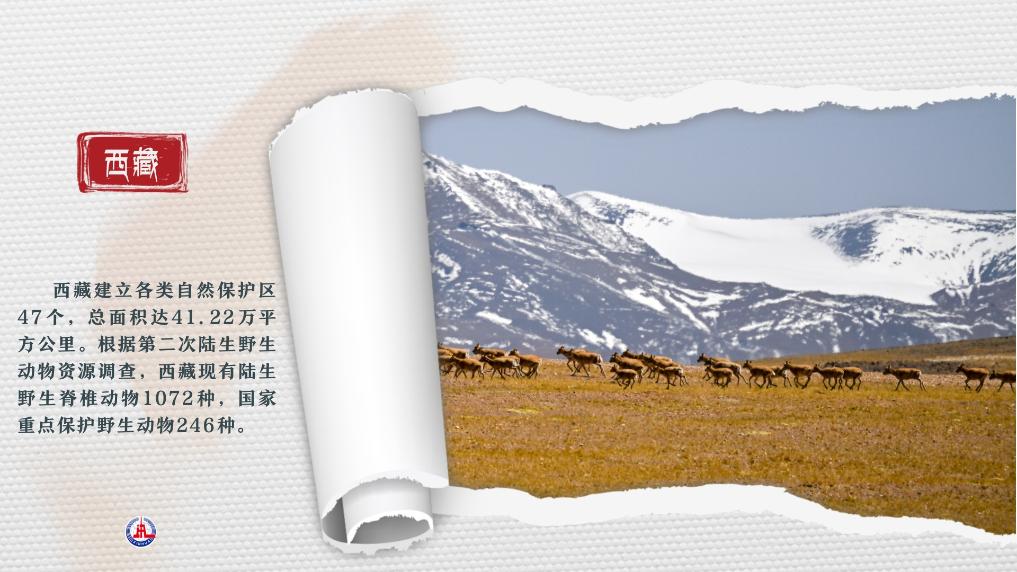

西藏建立各类自然保护区47个,总面积达41.22万平方公里。根据第二次陆生野生动物资源调查,西藏现有陆生野生脊椎动物1072种,国家重点保护野生动物246种。

已记录有维管束植物7504种,其中西藏特有植物1075种,国家级重点保护野生植物169种。

6月4日拍摄的在那曲市申扎县周边湿地里栖息的黑颈鹤。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

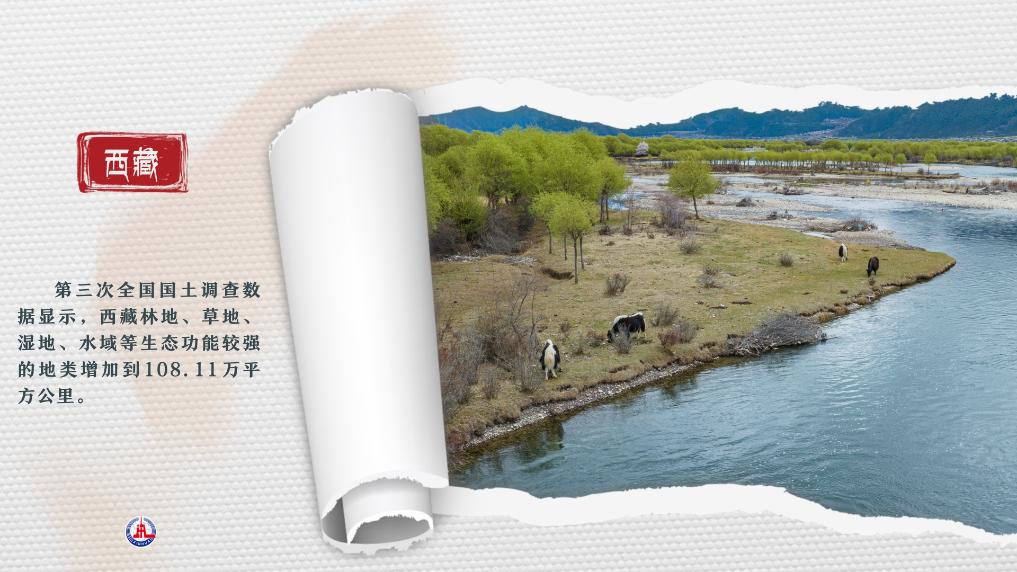

第三次全国国土调查数据显示,西藏林地、草地、湿地、水域等生态功能较强的地类增加到108.11万平方公里。

2021年,西藏规模最大的营造林建设工程——拉萨南北山绿化工程正式启动。

2024年,该工程新增营造林17.72万亩,38个造林片区苗木成活率达到92%以上。预计到2030年,工程将完成营造林206.7万亩。建设完成后年均可新增储水约4980万吨,年均固碳量22.91万吨,年生态价值达到14.85亿元。

拉萨南北山绿化工程作为西藏规模化山体造林的重大生态修复工程,自2022年以来,累计完成营造林近70万亩,造林整体成活率在85%左右。

拉萨市南山公园工作人员扎西曲培守护南山山林13年,见证了这里荒山变绿荫的奇迹。

经过十多年的持续植绿,如今的南山公园已栽植树苗80多万株,造林面积达4350多亩,昔日的荒山变得绿意盎然。这片绿意的背后,是像扎西曲培这样的守山人艰辛的付出。

鸟瞰南山公园(无人机拼接照片,2025年3月20日摄)新华社记者 姜帆 摄

近年来,拉萨市区的街头、广场和公园的绿化景观正在不断改善,为市民提供了更加多彩的生活环境。

骑行、漫步或是遛娃,这些变化都为市民的生活增添了亮色,使心情更加愉悦。

随着越来越多公园陆续建成,市民们将能够享受到更多的绿色福祉,而拉萨也将因这些绿色空间的环绕而更显生机与魅力。

“两江四河”造林绿化工程、退化湿地保护修复、天然林保护、草原生态修复综合治理、防沙治沙、森林生态效益补偿……一系列重大生态项目陆续实施,为雪域高原带来水清、草绿、天蓝。

近年来,有“雪域江南”美称的西藏林芝,在生态保护与旅游发展的良性互动中,通过“赏花+民宿”“赏花+文创”等复合经营模式,走出一条把生态颜值转化为经济价值的特色发展之路。新华社记者 丁增尼达 摄

从拉萨河谷的葱郁林海到羌塘草原的鹤舞翩跹,从雅鲁藏布江的碧水长流到高原生态旅游的蓬勃发展,西藏以“保护第一”的担当和“绿色发展”的智慧,构筑起国家生态安全的坚实屏障。

这是3月8日在拉萨市林周县虎头山水库拍摄的黑颈鹤。新华社记者 丁增尼达 摄